車検でマフラーを通す基準は? 騒音の基準や不合格の対処法も解説

車検を受ける際にマフラーを改造しているため不合格にならないか不安な方や、そろそろマフラーの交換が必要だと考えている方もいるでしょう。マフラーの基準は順次改定されているため、車検を受ける前には、保安基準を満たすポイントを調べておくのがおすすめです。

本記事では車検に通るマフラーの基準や、通らなかった際の対処法などを解説します。マフラーが理由で車検に不合格とならないように点検をしてみましょう。

車検でのマフラーの合格基準は厳しい

自動車にはエンジンから出る排気騒音を抑えるための消音器=マフラーの装着が義務付けられています。そして、このマフラーは車検時に厳しい基準で見られるといわれています。そもそも車検は「道路運送車両の保安基準」を満たした車かどうかを見極める検査で、車検に通った車のみが公道を走れます。マフラーが車検での基準を満たしていなければ車検合格となりませんので公道を走れなくなります。

以下の項目で解説するマフラーの役割を踏まえて、車検に通る基準を満たせるように準備する必要があります。

マフラーの役割【基礎知識】

マフラーには、エンジンから出る排気ガスを安全な場所に放出する役割があります。車の排気ガスは、高温、高圧かつ有害で、本来ならば排気音もかなり大きいです。

マフラーを通して排出することで、温度や圧力を下げる効果がありますし、マフラーに装着されている触媒などの装置で有害物質を削減できます。排気音量も抑えられるため、騒音防止に重要な役割を果たしているといえるでしょう。純正品のマフラーはその車種に合わせて設計されているため、基本的にはそのままで車検に合格しますし、車の走行性能や快適性も多くの人が満足するレベルで安定していると言えます。

車検に通るマフラーの基準は保安基準を満たしているか

車検時にチェックされるマフラーの基準は、「道路運送車両法」の下の「道路運送車両の保安基準」で自動車の種別や年式などで細かく定められています。現在、法令で定められている消音器(=マフラー)の基準は、新車以外の車についても『原動機の作動中に加速走行騒音を有効に防止し、かつ、その性能を損なうおそれのないもの』 という内容となっており、メーカーが製造した新車に付いている純正マフラー以外の社外品のマフラーについても、排気騒音だけではなく加速走行騒音も防止するように求められています(※)。

マフラーを社外品に交換することで、好みのデザイン(マフラー出口の形状やメッキ加工など)や排気音に変更できるのは魅力的ですが、排気音の大きさによっては保安基準違反となるため、車検を通せない可能性があります。保安基準に準じて、本来のマフラーの役割である騒音防止性能が求められます。

社外マフラーに交換したら排出ガス試験結果証明書が車検時に必要な場合も

純正ではない社外品のマフラーに交換する場合は、車検に対応した(=保安基準に適合する)マフラーを装着しなければなりません。

社外マフラーには、純正品とほぼ同じ外観、寸法で主に整備工場で劣化したマフラーの交換の際に使用される補修用社外マフラーと、デザインや排気音に純正品とは違った個性を持たせた主にカー用品店やチューニングショップでユーザーの趣向で交換されるスポーツマフラーがあります。

前者は純正品と同等なので基本的に車検には通りますが、後者スポーツマフラーは基本的に純正品と排気音が変わってくるため、車検をスムーズに通すためには、消音性能が保安基準に適合していると日本自動車スポーツマフラー協会(JASMA)が認定した「JASMA認定品」や「保安基準対応品」「車検対応品」など各マフラーメーカーが車検に通ることを謳っているマフラーに交換した方が良いでしょう。

ただし、年式が平成22年(2010年)4月以降の車は保安基準が改正されたため、補修用社外マフラーもスポーツマフラーも登録された性能等確認機関による事前認証を取得した「性能等確認済マフラー」である必要があり、従来のメーカーが謳っている「車検対応マフラー」というだけでは車検に通らなくなっています。そのため、特にスポーツマフラーに交換する場合は、車の年式により「性能等確認済マフラー」でないといけないのか注意が必要です。

また、社外マフラー交換時に排気ガス浄化装置の触媒(スポーツキャタライザーなど)も一緒に交換した場合は、車検時に排出ガス試験結果証明書の提示が必要となる場合もあります。

純正マフラーから社外マフラーに交換する際には、そのマフラーが車検に通るか、排出ガス試験結果証明書が必要かなどを事前に確認しておくことが大事です。証明書が必要だった場合は、車検時まで大切に保管しておきましょう。また、車検の際は社外マフラー自体に取り付けてある表示プレートや刻印の確認が必要となる場合もあるため、それらが錆や腐食で見えなくならないように気を付ける必要もあります。冬に積雪のある地域では、融雪剤の影響で車の下廻りの錆の進行が早いため、冬場の洗車時には下廻りも洗浄するなどの対策を行いましょう。

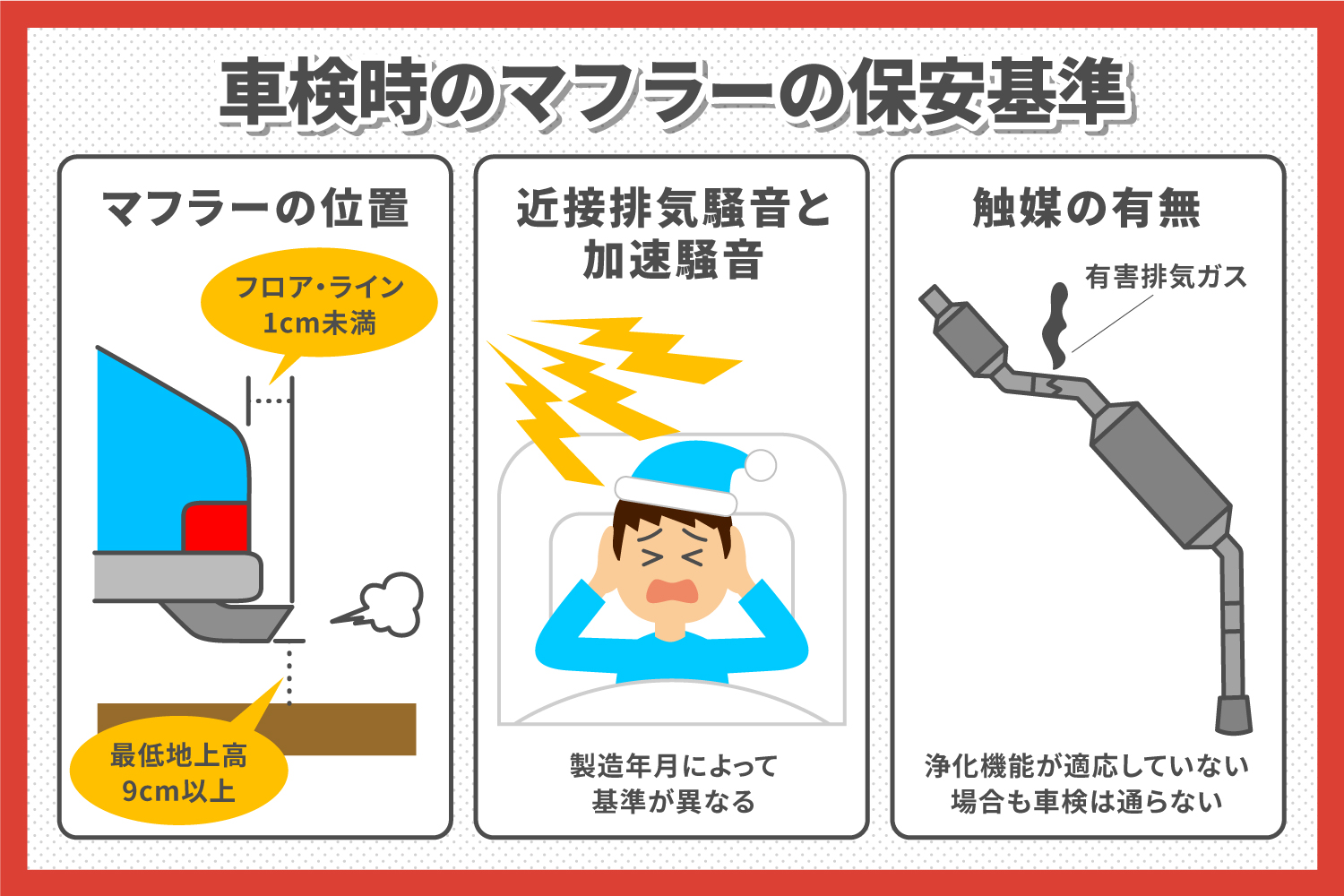

車検時のマフラーの保安基準|2018年改訂

マフラーに関する保安基準は、過去何度も改正され最後に改正されたのは平成30年(2018年) ですが、車の製造年月(≒車の年式)によって基準が異なります。自分の車の年式を確認したうえで、マフラーの取り付け位置、騒音レベル、触媒の有無などが基準に違反していないか確認しておきましょう。

マフラーの取り付け位置

マフラーの取り付け位置については、最低地上高が9cm以上必要とされている保安基準が関係してきます。最低地上高とは地面と車体下部の間隔のことで、普通はマフラーが車の部品では一番低い位置になるため、地面とマフラーの間隔は9cm以上必要となります。この最低地上高が基準よりも少ないと車検に通らないのはもちろんですが、路面の凸凹で道路とこすれたり、段差で引っかかってしまうため、マフラーが破損する原因になるでしょう。車高が低い車はマフラーの位置が低くなるため、ローダウンへの改造時には注意が必要です。また、社外マフラーは純正マフラーよりパイプ径が太い場合が一般的なため、最低地上高は狭くなります。マフラー交換のみの改造でも最低地上高が9cmを切らないようにしましょう。

マフラーの位置については上記の最低地上高以外にも後方への突き出し量も問題となります。ただ、現状突き出し量については厳密な寸法での基準はありませんが、極端にリアバンパーから突き出していれば車検には通りません。それは、保安基準では鋭い突起の無いこと、他の交通の安全の妨げにならないこととされているためで、マフラーがリアバンパーより突き出しがある場合はマフラーの出口の形状などにも注意が必要です。

また、マフラーの出口(開口部)の向きについては、以前は進行方向に対して30度以内という開口方向規定がありましたが、平成29年6月22日にこの規定が廃止されたため、アメリカ車などに多いサイド出しマフラーも車検に通るようになりました。

近接排気騒音と加速走行騒音は基準範囲内に

排気騒音については、車検時に検査員が聴感で合否の判断が出来ない場合、近接排気騒音の測定を行います。測定された近接排気騒音が保安基準を満たさなければ車検は通りません。

保安基準での近接排気騒音基準値は過去から変遷しており、車の年式によって違いがあります。乗車定員6人以下の乗用車を例に下表を参考にしてください。

【近接排気騒音基準値】(乗車定員6人以下の乗用車の場合)

|

年式(製造時期) |

基準値 |

|

【昭和63年規制】絶対値規制 昭和63年(1988年)6月以降の車 |

●103デシベル |

|

【平成10年規制】絶対値規制 平成10年(1998年)10月以降の車 |

●乗用車(リヤエンジン以外)96デシベル以下 ●乗用車(リヤエンジン)100デシベル以下 |

|

【平成28年規制】相対値規制 平成28年(2016年)10月以降の新型車 (その他の車は令和4年9月以降) |

●新車時の騒音値+5デシベル以下 (新車時の値は車検証に記載) |

車検時の近接排気騒音の測定は、音を反射する壁などの影響を受けない屋外で、マフラー出口開口方向から外側後方に45度の方向で、開口部中心から50cm離れた、開口部と同じ高さに騒音計を設置して行います。エンジンを十分暖機した状態で、停車した車のアクセルペダルをその車の最高出力回転数の75%まで踏み込み、約5秒間保持したあと素早くペダルを離し、その際の騒音の最大値を計測します。この値が保安基準で決められたその車の基準値以下であれば、近接排気騒音は問題なしとなります。目安として、電車が通る時のガード下がおよそ100デシベル、パチンコ店やカラオケがおよそ90デシベルの騒音です。

また、加速走行騒音は定められた条件で実際に走行して計測する加速時の騒音の事で、メーカーが新車の型式認定を取得する際に、認定された機関で試験を行い、保安基準をクリアしています。

加速走行騒音については、新車登録後の車検時には音量測定などは求められていませんでしたが、平成22年(2010年)に騒音規制改正があり、新車以外の車(使用過程車)のマフラーについても「加速走行騒音を有効に防止するものであること」とされました。対象となる車は年式が平成22年4月以降の車となっています。

その確認方法ですが、新車登録後、2年毎(初回3年目)に行う車検時に新車時と同様の基準で1台ずつ実際に走行して測定することは現実的ではありません。そのため、車検時にはマフラー本体に表示されている加速騒音基準をクリアしたことを証明するプレートや刻印の表示(性能等確認済表示)を確認する事で加速騒音基準への適合とされています。

近接排気騒音、加速走行騒音について、基準違反とならないようにマフラーを整備しましょう。

触媒の有無

触媒は、排気ガスに含まれる有害物質(炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物)を、無害な成分(窒素、水、二酸化炭素)にして排出するための部品で、マフラーの途中に付けられています。最近はマフラーとエンジンの間のエキゾーストマニホールドに付けられる車も多くなりましたが、排気ガスが通る部分に設けられるという意味では同じものであり、排気ガスを排出するマフラーの重要な部品の一つです。触媒は内部がセラミックや金属製の蜂の巣のようなハニカム構造を持ち、ロジウムやプラチナ、パラジウムなどの貴金属触媒がその構造体に含まれており、ハニカム構造の通路を排気ガスが通る際に排気ガスと貴金属触媒との酸化・還元反応で排気ガス中の有害物質を無害化するものです。

道路運送車両の保安基準第31条では、多量な有害ガスの発散を禁じています(※)。マフラー自体には排気ガスの温度や圧力を下げたり、騒音を下げる消音機能はありますが、排気ガスの浄化機能はありません。そのため、全ての車に触媒は装着されています。触媒は純正のマフラーであれば必ず装着されていますが、社外マフラーへの交換などの改造をする場合は、きちんとした触媒が装着されているかを確認しなければなりません。

また、触媒の接続部分からの排気漏れで、触媒を通らない有害な排気ガスを排出してしまうようなケースもあります。もちろん、触媒が付いていない場合は車検に通りませんが、触媒が劣化して浄化機能が低下している場合も、車検は通りません。いつもと異なる排気漏れや排気ガスに変なにおいを感じたら、車検を待たずに点検を依頼しましょう。

車検に通らないマフラー事例

上記の保安基準を満たしていない他にも、マフラーが原因で車検に通らない場合はいくつかあります。例えば、下記のようなパターンです。

● マフラーの性能等確認済表示プレート、刻印が読み取れない(付いていない)

● 車検対応のマフラーではない

● 排気ガス漏れがある

年式が平成22年4月以降の車で社外マフラーに交換している場合、取り付けられている社外マフラー本体には後付消音器の性能等確認機関が発行した性能等確認済表示が必要となります。マフラーへの表示はプレートや刻印で行われますが、車検時にはその表示内容の確認が必須となっています。表示されている文字が何らかの原因で読めなくなっている場合は、表示内容の確認ができない事から車検に通りませんし、プレートが付いていない(外れて無くなった)場合も同様です。また、メーカー純正のマフラーにも純正品である事の表示が必要になるため、メーカーの刻印などの表示があり、この刻印が読み取れない場合も車検不合格となります。

そのため、プレートや刻印が錆や腐食で見えなくならないように気を付ける必要があります。冬に積雪のある地域では融雪剤の影響で、海に近い地域では海水の塩の影響で車の下廻りの錆の進行が早いため、洗車時には下廻りも洗浄するなどの対策を行いましょう。

年式が平成22年3月までの車には、上記の性能等確認表示は必要ありませんが、社外のスポーツマフラーに交換する際は車検対応と謳われているマフラーを選んだ方が確実ですし「JASMA認定品」などであれば安心でしょう。

また、車検対応と謳われていない社外マフラーが必ずしも車検に通らない訳ではありませんが、近年騒音規制は厳しくなっていますので、補修用社外マフラーではなくスポーツマフラーに交換する際は慎重に選んだ方がいいでしょう。

また、マフラーは金属製で車の下廻りに露出しており、排気ガスの熱で高温になること、マフラー内部には排気ガスが浄化された水分も貯まりやすいことから、錆による腐食が進行しやすいため、マフラー自体に穴が開いて排気ガス漏れを起こすケースがあり、排気ガス漏れがあれば車検には通りません。エンジン音・排気音や排気ガスの匂いがいつもと違うと感じられるなど、異常が見られる 場合はマフラーのトラブルが考えられるでしょう。その際には車検を待たずに早急に修理に出して整備する必要があります。

車検時にマフラーが通らなかった場合の対処法

整備業者に車検を依頼し、マフラーが原因で車検に通らなかった場合は、その業者からどのような修理をすればいいのかの提案が有るはずです。一般的にはマフラーの交換を提案される場合が多くなりますが、車検費用を抑えたい場合はまず交換ではなく修理が出来ないか相談してみましょう。排気ガス漏れであれば溶接やマフラーパテなどで排気ガス漏れを止めて車検に合格させることが出来るかもしれません。また、同じ交換でも新品ではなく中古品やリビルト品での交換、メーカーの純正品ではなく社外の補修用部品などが利用できないか確認してみるのも良いでしょう。新品交換の方が中古品交換や修理に比べて長持ちするのは当然ですが、近々車を買い替える予定など今回の車検が最後という場合などには有力な選択肢となります。

ユーザー車検時にマフラーが原因で車検に通らない場合は、マフラーを修理して再度検査コースで受験する必要があります。ユーザー車検持ち込み当日の再検査は2回まで受験可能で、最初の検査も含めて一日に3回まで受けられます。それでも合格しない場合、4回目以降の再検査は初日受験時に限定自動車検査証の交付を受けていれば1,800円(通常のユーザー車検手数料は2,300~2,600円)の手数料を支払う事で、事前予約無しで修理したマフラー部分の確認のみの検査を継続して受けられます。

ただし、限定自動車検査証の有効期間は15日しかないため、交付から15日を過ぎて再検査する場合は、一からの車検扱いとなるため、事前予約が必要となり手数料も上がります。なおかつ、マフラー以外の検査も全て受けなければなりません。そのため、なるべく早くマフラーの修理を行った方が費用や手間は抑えられます。

インナーサイレンサーについて

車の年式によっては違法となる場合も

排気音が保安基準を超えていた場合は、インナーサイレンサーを装着する事で音量を下げ基準内にできる可能性があります。インナーサイレンサーはマフラー出口に挿入して取り付け、排気音量を抑制するためのパーツです。走行中に脱落しないように溶接やボルト締めなどでの固定が求められます。

ただし、年式が平成22年(2010年)4月以降の車は「消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造のものを禁止」とされ、ボルトで着脱できるインナーサイレンサーの利用が禁止されているため注意しましょう(※)。

車検でマフラーの保安基準を満たして運転を楽しもう

車検でのマフラー点検は、過去に細かい基準の改訂があったため厳しくチェックされ ます。特に純正のマフラーから社外マフラーに交換している場合は、保安基準を満たせていないと車検に引っかかってしまうでしょう。

車検の速太郎では国家資格を持つ整備士が、お客さまにお車の状態を丁寧にご説明しながら車検を行う立合い車検を行っております。スポーツマフラーに交換されていたり、マフラーの修理が必要な場合などでも、なぜ車検に通らないのか、なぜ修理が必要なのかをお客様のお車を一緒に確認しながら分かりやすく説明いたします。そして、お客様のご意向や状況を踏まえて、車検に通す事が出来る最適な方法をご提案し、ご納得いただいた上で作業するため、不要な部品交換や無駄な出費 がない車検を受けられます。マフラーや車検全般で、ご不明点や心配な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。