車検を受けるときにブレーキ関連で注意することは? ブレーキの点検内容やパッドの交換時期も解説

ブレーキパッドは自動車のブレーキを構成する重要なパーツの一つです。ブレーキパッドが劣化しているとブレーキが利かず、車検をパスできなくなる可能性があるので注意が必要です。ブレーキは車検時にどのような基準でチェックされるのでしょうか。

本記事では車検時にブレーキ関連で注意すべきことや、点検・検査の内容、ブレーキパッドを交換するタイミング、劣化したブレーキを使い続けるリスクなどについて分かりやすく解説します。記事の内容を参考にして、ブレーキパッドの交換時期を検討しましょう。

車検時 にブレーキ関連で気を付けるべきこと

車検は道路運送車両法で定められている保安基準に則って実施されます。保安基準ではブレーキ(制動装置)に関しては、「走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。」とされていて(※1)、詳細な基準は道路運送車両の保安基準の細目告示や協定規則で定められています。

旧来の基準である道路運送車両の保安基準の細目を定める告示では、主に以下のような基準が定められていましたが、現在の国際的な基準である協定規則でも基本的には同様な内容となっています(※2)。

● ブレーキは堅牢で運行に十分耐え、かつ振動、衝撃、接触などにより損傷を生じないように取り付けられているものであること

● ブレーキ系統の配管またはブレーキケーブルがドラッグ・リンクや推進軸、排気管、タイヤなどと接触するおそれがないこと

● ブレーキ系統の配管または接手部から液漏れや空気漏れがないこと

● ブレーキロッドまたはブレーキケーブルに損傷がないもの、またはその連結部に緩みがないこと

● ブレーキロッドまたはブレーキ系統の配管に溶接または肉盛などの修理を実施した部品を使用していないこと

● ブレーキホースまたはブレーキパイプに損傷がないこと

● ブレーキホースが著しくねじれて取り付けられていないこと

● ブレーキペダルに遊びや床面との隙間があること

● ブレーキレバーに遊びまたは引き代があること

● ブレーキレバーのラチェットが損傷しておらず、確実に作動すること

● ブレーキが舵取り性能を損なわずに作用する構造および性能を有しており、横滑りなどを起こさないこと など

また、ブレーキの効く力(=制動力)などは具体的な数値などで測定条件や基準が定められていますし、ブレーキを掛けた際のタイヤロックによるスリップ事故を防止するためのアンチロックブレーキ(=ABS)なども保安基準で規定されていますが、結論としてはブレーキを踏んだときにしっかりと止まることが出来るかと、その性能が継続的に維持できる状態にあるかどうかが重要なポイントです。もし、制動力が不足していたり、制御に問題があるとみなされたり、近いうちに性能が低下すると判断された場合は車検不適合となってしまうので、必要に応じて修理やパーツの交換を行わなければなりません。

ブレーキの修理、部品交換で一般の方にも良く知られているのがブレーキパッドですが、ブレーキパッドの交換には手間と費用がかかるため、どのタイミングで交換が必要なのか、おおよその目安をチェックしておくことをおすすめします。

車検で実施されるブレーキ関連の検査

車検ではブレーキがきちんと利くかどうかを確かめるために、ブレーキテスターを使って前後ブレーキ検査とパーキングブレーキ検査の2つを実施します。

前後ブレーキ検査とは、ブレーキテスター上に乗せたタイヤをテスターで回転させた上でフットブレーキを踏み、その際のブレーキの利き具合(=制動力)を前後それぞれ確かめる検査のことです。

パーキングブレーキ検査も前後ブレーキ検査と同じく、テスターでタイヤを回転させて行い、パーキングブレーキをかけた際の後輪の制動力をチェックします。パーキングブレーキはほぼ全ての車で後輪のみにかかるので後輪での確認となりますが、ごく一部のパーキングブレーキが前輪の車は、パーキングブレーキ検査を前輪で行う必要があります。

検査のみではブレーキパッドの残量は分からない

車検時の検査では上記の通り、回転するタイヤに対してどのくらいのブレーキが効くか(=制動力)をブレーキテスターで測定することで、その車のブレーキの制動力が保安基準で定められた基準を満たしているかを確認します。

車のブレーキには、ハイブリッド車やEV車(=電気自動車)の回生ブレーキ(タイヤの回転からモーターで発電し減速させる。ガソリンエンジン車のエンジンブレーキのようなもの)や、トラックなどのディーゼルエンジン車の排気ブレーキ(排気通路にシャッターを設けてエンジンブレーキを発生させる)などのブレーキもありますが、現在のブレーキの主流は、今でも古くからある摩擦力を利用したディスクブレーキやドラムブレーキです。

特にディスクブレーキはブレーキをかけた際に発生する摩擦熱を放熱しやすく、長い下り坂などブレーキを多用する際も(=ブレーキに大きな摩擦熱が発生する)、ドラムブレーキに比べて制動力が安定しやすいため、ほとんどの車、特に乗用車では、大きな制動力が必要となる前輪ブレーキには100%ディスクブレーキが使われています。

このディスクブレーキに使われている部品がブレーキパッドです。

ブレーキパッドはタイヤと一緒に回転するブレーキローターという円盤状の部品を押さえつける摩擦材という部品であり、ブレーキを使えば使うほど摩擦で擦り減って残量が減っていく(パッドの厚さが薄くなっていく)ものです。

ということは、いつかは残量が無くなり摩擦力を発生させることができなくなりブレーキが効かなくなってしまいます。

先ほど、車検時の検査ではブレーキテスターで制動力を測定すると言いましたが、摩擦材であるブレーキパッドの残量はテスターでは分かりません。

いくら検査でブレーキが効いた(=保安基準で規定されている制動力があった)としても、それはあとブレーキパッドがどれくらい持つのかは分からないという事です。

車検は、ディーラーや中古車販売店、車検専門店、ガソリンスタンド、カー用品店などの民間の整備事業者の自動車整備工場で行う場合と、ユーザー自身が運輸支局や軽自動車検査協会といった公共機関(=役所)に直接車を持ち込んで行うユーザー車検があります。

ユーザー車検の場合、役所ではタイヤを外してのブレーキ点検は行われず、テスターでの検査と外装と下廻りのチェックのみのため、ブレーキパッドの残量は分かりません。また、保安基準にはブレーキパッドの残量に関して数値での基準はありません。

ということは、ユーザー車検の場合、ブレーキパッドの厚さによって車検適合の可否を判断はしていないということです。

極端なことをいえばブレーキパッドがわずか1mm程度(新車メーカーのブレーキパッドの使用限度は1mmが多い)になっていても、前述した検査でブレーキがきちんと効いていると判断されれば、車検をパスすることが可能です。

ユーザー車検と違い、整備事業者の整備工場での車検では法定点検(2年毎に車検が必要な乗用車だと2年点検)を必ず行わなければいけないとされています。この車検時の2年点検では必ずタイヤを外してブレーキ残量のチェックがあります。ユーザー車検はこの法定点検が必要無く、検査のみ行うため手数料が安く車検費用を抑えられるという訳です。

ユーザー車検はその時に車検が通るかを見ているだけで、整備工場の車検はその時だけでなく将来の安全性まで見ていると言われるのはこの法定点検の有無のためです。

そのため、自分でブレーキパッドの残量点検が出来るという人や最近ブレーキパッドは交換したという人以外で、ブレーキパッドの残量に不安のある方や車検と一緒にブレーキパッドの交換を行いたいという人は、ユーザー車検ではなく車検時に法定点検や部品交換などの整備を行ってくれる整備事業者の整備工場で車検を行いましょう。

ユーザー車検の場合でも、ブレーキパッドが極端に薄くなっていると制動力が低下する場合もあり、残量は少なくても絶対車検に通るとは言えません。

また、ユーザー車検を行う役所の検査場によっては持参した定期点検整備記録簿をチェックした段階で(ユーザー車検では定期点検整備記録簿の提示は必須ではありませんから、無くても車検は可能ですが)、記載してあるブレーキパッドの薄さを理由に車検を通してもらえないこともあります。

いずれにしても、ブレーキパッドが薄くなってきたら、なるべく早めに交換を検討した方が良いでしょう。

ブレーキパ ッドを交換するタイミング

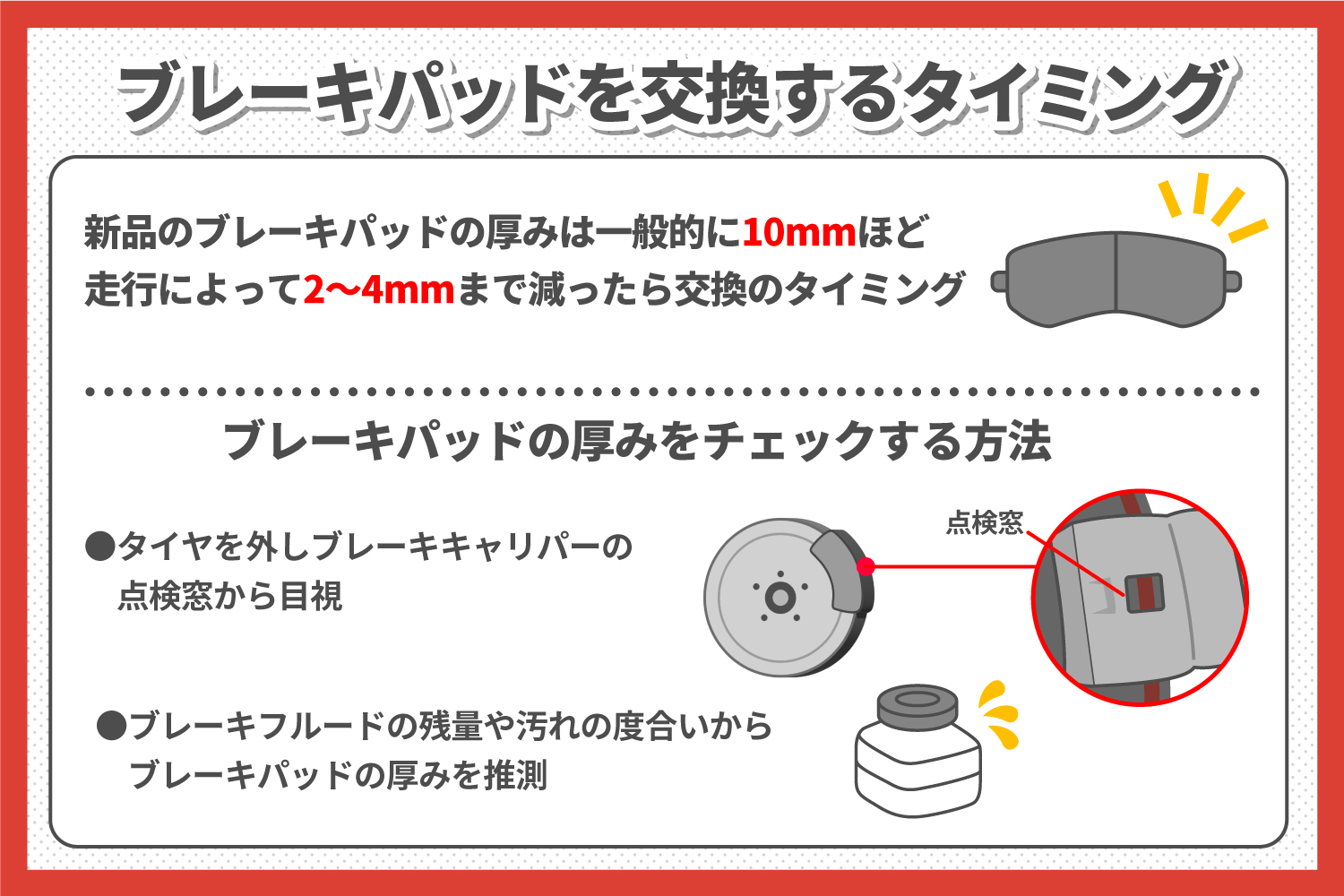

新品のブレーキパッドの厚みは一般的に10mm程度で、走行によって3~4mmまで減ったら交換のタイミングとされています。ブレーキパッドの消耗スピードは運転の仕方(ブレーキを踏む回数、エンジンブレーキの併用など)やどんな道路状況を主に運転するか(坂道、速度など)によって異なるものの、およそ1万km走行するごとに1mm減るといわれています。

ただしブレーキパッドの減るスピードは残量が少なくなるほど早くなるといわれているため、実際には走行距離3~4万kmを目途に交換するのが理想的です。

ただし、ハイブリッド車やEV車は減速時に回生ブレーキを利用できるため、ブレーキパッドの消耗がその他の車に比べて非常に少なく10万km未交換で走行できる場合もあります。

ブレーキパッドの厚みをチェックする方法

ブレーキの利きを左右するブレーキパッドは、タイヤの内側にあるブレーキローター(ディスクローター)という円盤状の部品を挟み込むブレーキキャリパーに組付けられ、ブレーキローターの外側と内側にそれぞれ1枚ずつ有ります。そのためブレーキパッドの厚みを確認するには、車をジャッキアップしてタイヤを外す必要がありますが、ホイールが鉄ホイールではなくアルミホイールの場合は、ホイールのデザインによりますが外側のブレーキパッドの残量であれば、ホイールの穴から目で確認できる場合があります。ただし、内側のブレーキパッドになるとやはりタイヤを外す必要があります。タイヤを外せば、ブレーキキャリパーを外したりしなくてもブレーキキャリパーに設けられた点検窓から内側のブレーキパッドの厚みも確認できます。

ただし、この方法は手間がかかる上、車をジャッキアップしたりタイヤを外したりした経験がない方が行うと作業中にケガをしてしまう恐れがあります。車の整備やメンテナンスの経験がない方は、無理をせずに整備事業者の整備工場にチェックおよびメンテナンスを任せた方が良いでしょう。

タイヤを外す方法以外には、ブレーキフルードのリザーバータンク内の液量からブレーキパッドの残量を推測する手段もあります。

ブレーキフルードとは、車のブレーキを作動させるために用いる液体のことでブレーキオイルとも呼ばれ、運転者がブレーキペダルを踏んだ力を4輪のブレーキに油圧力として伝えるものです。ブレーキフルードは車を使用していると、ブレーキの摩擦熱や空気中の酸素に触れることで劣化し、ブレーキフルードが漏れないようにしているゴム製のパッキンの劣化を早めて液漏れ故障の原因となったり、フルードが沸騰する温度が下がり長い下り坂でブレーキが効かなくなるベーパーロックという危険な故障の原因にもなるため、新車メーカーでは車検ごとの交換が必要とされています。

ブレーキフルードの液量の点検は、主にボンネットを開けたエンジンルームの運転席前方辺りにあるリザーバータンクで行います。

タンクの側面には上限(MAX)と下限(MIN)のラインがあり、その間に液面があるかどうかをチェックしてみましょう。液面が下限ラインに近いか、それよりも下がっている場合はブレーキパッドの消耗が疑われるので交換を検討した方が良いでしょう。

また、ブレーキフルードの液面が低下した場合には、運転席前メーター内にあるパーキングブレーキをかけた際に点灯する赤いブレーキ警告灯がパーキングブレーキを解除しても点灯し続けるようになっていますし、輸入車はブレーキパッド残量警告灯が別にありブレーキパッドが消耗すると点灯する場合もあります。

いずれにしても、ブレーキパッドの消耗が無くても、前述した液漏れの可能性もありますし、ブレーキ故障は事故に直結しますので、ブレーキフルードの液面低下や警告灯の点灯に気付いたら、早急にブレーキの点検修理を依頼しましょう。

すり減った ブレーキパッドを使い続けるリスク

「車検さえ通ればOK」と、すり減ったブレーキパッドをそのまま使い続けると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

ブレーキの利きが悪くなる

車のブレーキは、ブレーキパッドが両側からブレーキローターを強く挟み込むことで、摩擦を発生させタイヤの回転を止める仕組みで、ブレーキをかけた際には高温の摩擦熱が発生します。この摩擦熱でブレーキパッドの温度も上昇しますが、高温になりすぎるとフェードという制動力が低下する故障に繋がります。フェードはブレーキパッドの摩擦材が高温にさらされ分解しガスが発生することで、ローターを抑える力が減少するものですが、ブレーキパッドの厚みが減るとブレーキパッドの温度が上がりやすくなり、フェードを起こしやすくなるため、長い下り坂などでブレーキが高温になった際にブレーキが利かなくなり、追突や速度オーバーでカーブを曲がり切れないなどの事故が起きるリスクが高くなり大変危険です。

周囲のパーツへの負担が大きくなる

すり減ったブレーキパッドを使い続けると周囲の部品にも悪い影響を与える場合があります。まず、ブレーキパッドで挟み込むブレーキローターへの悪影響です。

消耗して薄くなったブレーキパッドは温度が上がりやすいと前述しましたが、その熱の影響でブレーキローターの表面にレコード盤のような傷が付く場合があります。傷が入ったブレーキローターは、ブレーキ鳴きの原因になったり、ブレーキ時の振動(ブレーキジャダーと呼ばれます)、ブレーキの効きの低下、更にブレーキパッドの消耗を早めたりなどの原因となります。

熱の影響は、ブレーキに使われているゴム製のシール類やブレーキフルードの劣化にも繋がります。

周囲のこれらのパーツの交換や修理が必要になれば、ブレーキパッドのみを交換する場合に比べると手間と費用がかかってくるため、当然ながらコスト面の負担が大きくなります。

車検時はブレーキパッドの交換も視野に入れてみよう

車検では、車のブレーキがしっかり利くかどうかチェックされます。ブレーキの利きが悪いと判断された場合、車検にパスできなくなってしまうので、ブレーキパッドが劣化していたら車検時の交換も検討しましょう。

特に点検の無いユーザー車検では、ブレーキが利いていればブレーキパッドを交換しなくても車検を通すことは可能ですが、消耗したパッドを使い続けると、ブレーキが利きにくくなったり他のパーツの劣化を早めたりする原因となります。

ブレーキパッドを交換するタイミングは、残量が3~4mmになった頃が一つの目安とされています。ブレーキパッドの残量を自分で確認するのは難しいため、車検時に業者に確認してもらい、必要に応じて交換を検討するのがおすすめです。